언어란 무엇일까?

말 안 해도 우리 모두가 이미 알고 있는 쉬운 질문이다. 하지만 막상 제대로 답하기란 정말 어려운 질문이다. 딱부러지게 이거다라고 말하기가 어렵다. 좀 어렵지만 평생 공부해 온 것이기에 그래도 최대한 쉽게 언어 이야기를 풀어보려고 한다.

확고한 생태적 지위를 확보하고 다른 동물 종들과 대비하여 월등하게 생존력을 높일 수 있었던 언어의 사용은 호모 사피엔스의 역사와 더불어 꾸준히 발전해 왔다. 처음에는 동물의 의사소통과 크게 다를 바 없는 수준의 도구였지만 세월이 흐르면서 언어는 복잡하면서도 동시에 인간이 가장 배우기 쉽고 가장 효율적으로 정보처리를 할 수 있는 도구로 진화해 왔다.

인류는 이 언어라는 마법적인 도구를 통해 서로 공감하고, 정보를 나누면서 침팬지의 20명 남짓한 집단을 뛰어넘는 150명 집단, 1,500명 집단, 1만명 집단, 100만명 집단, 1억명 집단으로 거대 사회를 건설하면서 무소불위의 막강한 힘을 발휘하는 동물 종으로 지구상에 우뚝 서게 되었다.

언어라는 도구의 본질은 이것이 기호와 상징이라는 것이다. 아주 단순화해서 말한다면, 기호는 1:1 대응을 하는 것이고 상징은 기호가 발전하여 1:3 또는 1:5, 1:7 등의 다자 대응을 가능케 해주는 것이다.

예컨대, '촛불'은 사물과 1:1 대응을 하는 기호임과 동시에 '희생' '사랑' '계몽' '지혜' '광명' '진리' '정의' '자애' '이상적 목표' 등 다자 대응으로 퍼져 나갈 수 있는 상징이 되기도 한다. 동물에게도 기호는 있지만 상징은 오직 인간에게만 가능하다. 동물에게는 아예 상징을 처리할 뇌가 없다. 인간만이 그런 처리가 가능하고, 언어생물학자 Terrence Deacon에 따르면 인간의 언어는 뇌와 공진화했다.

언어는 흔히 ‘시스템의 시스템’(a system of systems)이라고 불린다. 다시 말하면 언어는 완벽한 하나의 시스템을 갖추고 있고, 그 시스템은 그보다 더 큰 시스템의 일환이 되어 있고, 그 시스템은 다시 그 위의 시스템에 배태되어 있다.

시스템적 관점에서 인간의 언어는 시간적으로 낱말 하나 하나가 서로 횡으로 연결되는 다양한 결합 관계(syntagmatic relations)와 특정 슬롯에 들어갈 일련의 동사나 명사들과 같은 수많은 종적 계열 관계(paradigmatic relations)로 이루어진 부분 요소들의 집합이다.

다음은 문장의 구성요소를 횡과 종으로 구조화한 촘스키의 구구조 문법 규칙(phrase structure rules)들이다. 이것을 도식화하면 나무그림, 즉 수형도(樹形圖)가 나온다.

또 하나의 특성은, 언어가 독립된 하나의 문장으로서만 존재하지는 않는다는 것이다. 덴마크의 소장학자 '되어'(DØØr)와 '방'(Bang)은 언어가 환경과 유리되는 순간 언어는 더 이상 존재하지 않는다고 주장한다.

그래서 이들은 언어의 최소 단위(the minimal unit in language)를 단어나 문장이 아닌 ‘대화’(dialogue)로 보고 있다. 즉 이들의 관점을 따르자면, 언어의 구조는 다음과 같다.

| A: _____________ |

| (B: _____________) |

A가 혼잣말을 할 수도 있고, 듣고 있던 B가 아무 말도 하지 않는 상황이 있을 수 있기 때문에 ‘대화’의 기본 구조는 위와 같이 괄호가 들어간 스키마로 이루어진다.

언어는 개인의 전유물이 아닌 사회적 소유물이다. 그래서 말하는 사람과 듣는 사람은 제3의 ‘구경꾼’을 늘 의식하고 말을 한다. 화자와 청자, 구경꾼, 이 세 사람이 언어의 무대에 출연하는 주역들이다.

근대 언어학의 효시인 소쉬르와 촘스키의 언어학은 구조주의 철학에 기반을 두고 있고, 데카르트-칸트로 이어지는 이원론적 전통에 잇대어져 있다. 두 사람의 분석 방법에는 유사한 점이 많다. 대표적인 것이 랑그와 빠롤, 언어능력(competence)과 언어수행(performance) 분석이다.

두 사람 사이엔 차이도 있다. 소쉬르가 랑그를 사회적 실재로 파악함으로써 언어의 본질이 개인변이를 갖고 있지만 궁극적으로 사회에 귀속되는 성질(social constancy but individual variation)을 지녔다고 본 반면, 촘스키는 사회 속에서 여러 가지 변이가 나타나지만 언어의 본질은 궁극적으로 개인의 정신 속에서 발견되는 특징(individual constancy but social variation)을 가졌다고 믿었다.

그래서 저급한 언어수행을 따지는 언어학보다는 ‘맑고 투명하게 걸러진’ 언어능력을 추구하고 이를 완벽하게 기술하는 언어학이야말로 멋진 그리고 더욱 과학적인 언어학이라고 생각했고 그 결과로 TGG(Transformational-Generative Grammar) 즉 변형생성문법과 UG(Universal Grammar) 즉 보편문법에 기초한 언어학을 개발했다.

TGG는 훌륭한 수학적 모델로 언어의 형식적, 구조적 특성을 잘 기술, 설명해 준다. 하지만 언어를 너무 이상적이고 순수한 상태로 상정했고, 너무 지나치게 neutral한, 즉 중립적인 수학적 대상으로 환원시켰다는 비판도 받고 있다.

그의 이론이 수학적 명쾌함을 지니고 있기도 하지만 언어라는 것이 물리적, 기계적 특성만 가진 것이 아니라 화학적, 생물학적 특성도 가지고 있고, 인간의 두뇌뿐만 아니라 사회적 환경에도 배태되는 등 철학과 인류학, 생태학, 사회학의 오랜 연구 대상이 되어 왔다라는 점에서도 변형생성문법이나 UG 즉 보편문법 등 소위 순수언어학에 기반을 둔 촘스키의 언어이론은 한계가 있다. 그의 이론은 필요하지만 복잡한 언어 현상 전체를 포괄하기에는 충분하지 못 하다.

언어가 형식이나 구조만의 문제가 아니라 궁극적으로 의미의 문제라는 것을 짚고 넘어가보자.

예컨대 아이가 젖을 물고 ‘엄마’라고 말할 때 이 발화의 의미는 무엇일까?

우선 촘스키의 표준이론에 따르면 이 말의 의미는 발화자의 언어능력(competence) 내의 어휘부 즉 lexicon에 들어가 있고 이 말이 발화되기 직전이나 발화된 후 화청자의 어휘부에서 의미자질들이 투사됨으로써 의미가 실현된다.

소위 투사규칙(semantic projection rules)의 적용에 의해 어휘부의 의미가 통사부나 음운부에 실현되어 의미를 표현하고 의미를 이해한다는 것이다. 어휘부는 우리 뇌에 주소나 디렉토리의 형식의 입출력 시스템으로 작동하는 일종의 심리적 사전(mental dictionary)으로 수만 개의 어휘항목으로 이루어져 있고, 어휘항목마다 [+female] [+human] 같은 의미자질들이 촘촘히 입력되어 있으며 언어행위를 수행할 때마다 이 정보들이 실시간으로 처리, 분석, 저장, 회수된다.

하지만 과연 이런 의미자질들이 구체적 화맥에서 작동되는 개개의 의미를 다 설명해 줄 수 있을까?

이를테면 엄마 젖을 빨면서 ‘엄마’라고 비음성(鼻音性) 강한 톤으로 웅얼거리는 아이에게 이 ‘엄마’라는 발화의 의미는 설령 어휘부에 들어 있다 하더라도 그것이 명료한 의미자질들로 표상되는 것이 아니라 그냥 게슈탈트(Gestalt)처럼 흐릿하게 그러나 얼마든지 예측이 가능한 형태로 들어 있는 것은 아닐까?

그리고 이 발화 의미의 상당 부분은 엄마라는 실체와 이 실체에 대한 물리적 지각에 의해 보완되는 것은 아닐까? 젖을 빠는 아이의 ‘엄마’라는 발화는 거의 무의미한 본능적인 언어행위로 엄마와의 사회적 관계나 정서적 유대 관계를 공고히 하려는 어린아이의 높은 정서가(情緖價)가 결합된 발화라는 점에서 본다면 이 발화의 이런 의미 속성들이 과연 살벌하고 중립적인 이분적 자질(binary features)들과 그것의 합성적(compositional) 의미 효과로 대체될 수 있을지 의문이다.

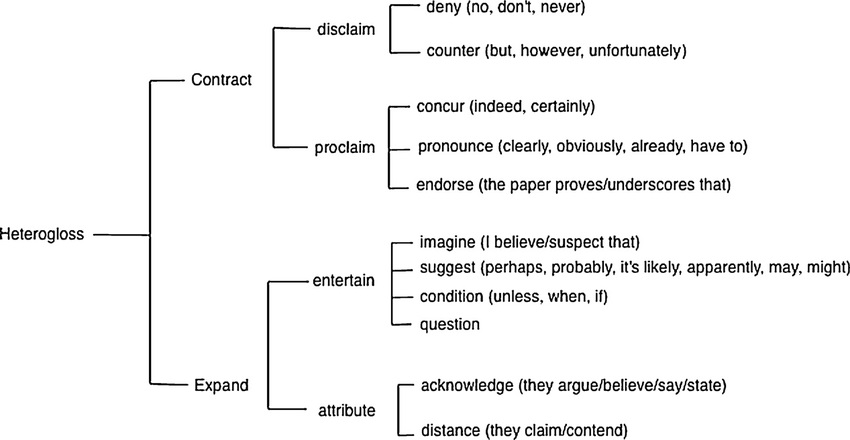

헤테로글로씨아(heteroglossia)는 러시아의 학자 바흐친이 조어한 말이다. 이 말은 러시아어로 varied speechedness 즉 '다양한 말씨' 정도의 뜻이 된다. 원래 문예비평 용어로 등장했지만 언어학에도 적용이 가능하다. 요점을 말하자면, 우리의 일상 언어가 매우 복합적이고 입체적인 산물이라는 것이며 언어를 하나의 '관점'의 집합으로 보자는 생각이다.

바흐친에 의하면, 모든 어휘는 말로 발화되기 전까지는 존재하지 않는다. 그리하여 언어는 위에서 언급한 ‘되어’와 ‘방’의 스키마 빈칸에 적절한 '의도와 말씨'(intentions and accents)가 선택되어 화자에 의해 '던져지는'(is shot through) 어떤 것이 된다.

빈칸에 던져지는 순간 언어는 생명을 얻는다. 여기서 '빈칸'도 중요하고 '던져지는' 것도 중요하다. 그래서 아무리 무지랭이 농노(serf)의 말이라 할지라도 언어는 그 직업과 정치 노선과 속해 있는 세대와 지리적 공간과 역사적 지점 즉 화청자가 속한 시간에 의해 생겨나는 '멋짐'과 '취향'을 갖는다. 또한 이렇게 해서 '의미'가 만들어진다.

개인의 언어는 그래서 항상 사회로 나가려는 원심력과 자아 내부로 들어가려는 구심력이 동시에 작용하는 역학을 가지고 있고 이 두 가지 대립 세력이 변증법적으로 극복되며 의미를 만들어낸다. 의미는 따라서 언어 부호(linguistic code) 내에 공존하는 많은 갈등요소와 모순요소, 대립요소, 경쟁요소들이 경합하여 만들어내는 균형의 산물이며 일종의 교향곡 같은 어떤 것이다.

언어는 고정된 부호(fixed code)가 아니다. 모든 언어는 대화적 속성을 지니고 있다. 언어는 서로 공유(shared)되지 않으면 언어가 아니다. 언어의 신비 가운데 하나는 어떤 단어도 혹은 어떤 표현도 정확히 똑같은 의미를 나타내는 법이 없다는 것이다. 쓰일 때마다 그것의 의미는 달라진다. 의미의 불확정성! 이것이 언어의 특성이고 본질이다. 언어 의미는 매번 사용될 때마다 구체적인 사용 맥락을 통해 교섭(negotiated)되도록 되어 있다.

비트겐슈타인에 따르면 언어는 우리 삶의 형식(form of life) 중 하나이다. 말의 의미는 그래서 언어의 형식적인 구조보다는 실제적인 활동 맥락이 더 중요하고, 불변의 대상적 세계보다는 삶의 형식이 초점이 된다. 즉, 한 진술의 참과 거짓을 판별하기 위해서는 우리의 언어행위가 주목 받아야 한다는 것이다. 중요한 것은 이러한 언어활동이 다양하게 이뤄지는 데 대한 정당성의 근거를 언어 행위 자체에서 찾아야지 이것을 떠나서 찾아서는 안 된다는 것이다.

내가 사는 아파트에 미장원이 하나 있다. 그 미장원 원장님에게 세 살짜리 조카애가 하나 있는데 이름은 형준이다. 이제 막 말을 배우고 있는 세살배기다. 그런데 이 아이가 요즘 지나가는 차를 볼 때마다 '아빠 차 아니다'라는 말을 한다.

이 발화의 의미는 무엇일까? 합성성의 원리에 따르면 이 말은 '아빠’와 차'와 '아니다'라는 어휘 의미를 합친 값이다. 그러나 언어는 대부분의 복잡계 현상처럼 전체가 늘 부분의 합보다 크다. 이 경우도 그렇다.

형준이의 발화를 수형도를 통해 통사적 구조를 나타내보자.

발화들이 제대로 해석 받기 위해서는 위의 그림에서와 같은 기저구조를 상정해야 하고 이 기저구조에 어휘부의 의미자질들이 투사되어 의미해석을 받게 된다는 것이 변형생성문법의 논리이다. 그러나 명료해 보이는 이러한 의미해석 방식에는 심각한 문제가 있다.

첫째, '아빠 차'라는 아이의 어휘 표현이 지니는 강력한 정서가(情緖價)가, 이를테면 '아빠 차'에 투사된 아이의 아빠에 대한 지극한 애정이라든가, '아빠 차'의 화려하고 멋있음에 대한 유아적 자부심 같은 정서적 의미가 과연 발화를 구성하는 주요 맥락이나 정서 요인에 대한 고려를 배제한 채 인지적인 의미자질들을 ±의 이분적 값으로 구성하는 어휘부의 의미자질 투사에 의해, 그리고 ‘아빠’라는 어휘와 ‘차’라는 어휘가 합성된 의미값에 의해 충분히 드러날 수 있겠는가 하는 것이다. 만약 이런 정서적 의미들을 어휘부의 의미자질에 표시한다고 하면 과연 어디에 어떻게 얼마만큼 표시해야 할까? 그리고 아이들마다 아빠에 대한 애정은 조금씩 다를 수 있을 텐데 그럼 그때마다 그런 의미론적 변수를 어떻게 취급해야 할까?

둘째, 발화의 의미는 그 발화가 무슨 일을 하느냐(what it does)에 달려 있다는 것이 화용론자(Pragmatist)들의 생각이다. 그러나 변형생성문법 이론은 '아빠 차 아니다'라는 발화의 언표내적 힘(illocutionary force) 즉 화수력이 과연 무엇이며 그 힘은 어떤 작용을 일으켜 과연 무슨 일을 하고 있는 것인가에 대한 연결고리가 없다. '아빠 차 아니다'라는 말을 형준이는 다른 차들을 볼 때마다 한다. 마치 유희를 하는 것처럼 이 아이는 이 말을 듣는 어른들과 무언가 교감을 나누기 위해 이 말을 한다. '아빠 차 아니다!' '아빠 차 아니다!' '아빠 차 아니다'라는 발화는 단순히 언표적(locutionary) 의미만을 담고 있지는 않다. 언표적 의미는 사실 별 게 아니다. 그야말로 ‘저건 아빠 차가 아니에요’라는 심플한 의미이다. 만일 어른인 내가 말한다면 우스꽝스러워질 만큼이나 단순한 의미를 내포하고 있다. 하지만 이 발화로 아이가 전달하고자 하는 의미는 훨씬 더 복잡하고, 불명확하고, 암시적이다.

예컨대, '나는 이것이 우리 아빠 차와 다르다는 것을 알고 있어요. 나는 이 정도로 똑똑해요.'라든가 '우리 아빠 차는 진짜 멋있는데 이 차는 별로에요'라든가 아니면 '내가 요즘에 부정문 만드는 법을 배웠거든요. 뭐든 뒤에다 '아니다'만 붙이면 되더라구요. 부정문 만드는 거 별 거 아니에요. 나도 할 수 있어요.'라는 의미를 담고 있을 수도 있다. 이런 의미들은 이 발화의 의미 분석에서 일단 제외되어야 할 만큼 부수적인가? 아니면 언표 자체의 의미보다 더 근원적인 의미인가? 발화의 의미를 그것이 발화된 맥락과 인위적으로 분리시킨 채 의미 해석을 받게 한 다음 화용론적 재해석 등을 통해서 의미해석을 완결하는 방식은 자연언어를 처리하는 방식으로 과연 좋은 방식인가 하는 의구심이 생긴다. 차라리 곧바로 맥락(context)을 고려하는 방식이 더 나은, 더 옳은 분석 방법은 아닐까?

셋째, '아빠 차 아니다'라는 이 발화 행위는 형준이가 속한 사회와 어떤 '관계'를 맺고 있을까? 거시적으로는 유아의 발화는 한 아이가 그가 속해야 하는 사회로 들어가는 사회화 과정의 일환이다. 미시적으로는 형준이는 엄마와 아빠, 이모, 고모 등 주변의 보육자들(caretakers)이 보여주는 세계를 자신의 세계로 받아들이면서 (따라서 언어습득은 그의 socialization의 한 형태) 자신의 자아를 형성해 가고 있는 중이다. 다른 말로 하면 자신의 목소리를 찾아가고 있다. 이런 ‘발달적’ 관점이나 ‘관계적’ 관점에서 형준이의 발화를 해석하지 않는다면 그것의 의미 분석이 과연 충분하다고 할 수 있을까?

넷째, 동일한 견지에서 형준이의 발화는 주변의 듣는 이들에게 말 자체가 갖는 정보의 단순한 '입력'(input)이 아니라 매순간 새롭게 '관계'를 설정하도록 유도하는 '어포던스(affordance)'이다. 이 어포던스, 즉 ‘행동유도성’에 의해 형준이의 보육자들은 형준이를 어떻게 다루면 될 것인가에 대한 단서를 발견하게 된다. 언어는 본질적으로 단순한 입력이 아니라 이런 어포던스들이고 그래서 하나의 의미로만 고정된 부호가 아니라 발화되는 매순간 상황에 비추어 적절히 조율되고 재해석되어야 하는, 즉 의미협상과 의미교섭이 일어나야 하는 ‘잠재적 의미’이며 마치 살아있는 생물에 가깝다.

그래서 어떤 언어도 제아무리 형식이 동일하다 하더라도 두 번씩 같은 의미를 나타낼 수 없고, 언어는 늘 절반이 남의 것이 되는 것이다. 언어는 수동적 해석 장치가 아니라 매우 능동적이고 주체적이고 자기규율이 이루어지는 앙가쥬망(engagement), 즉 정치참여 같은 적극적 참여 활동을 통해 발생한다.

이런 점에서 언어를 ‘삶의 형식’으로 규정한 비트겐슈타인이나 바흐친의 ‘대화적 견지’(dialogical perspective), 퍼스의 3원적 기호학, 할리데이의 기능론적 관점이나 ‘잠재적 의미’(meaning potential) 이론이 새로운 언어학의 패러다임 쉬프트를 고민해야 하는 오늘의 시점에서 보다 더 설득력 있는 이론으로 다가온다.

긴 글의 매듭을 지어보자.

언어는 생존과 번식을 더 잘 보장하기 위해 발달한 인간의 도구 사용 능력의 연장이다. 언어라는 기호 체계는 발전에 발전을 거듭하여 마침내 인간이나 인간 사회의 안전과 정체성(safety and identity)의 확립에 기여하는 도구로 발전했다. 오늘날 우리는 생존하기 위해, 안전을 보장 받기 위해, 이성과의 관계를 유지하기 위해 언어를 사용하고 언어를 통해 세계와 나와의 관계를 설정하고 정립한다.

이 언어는 인간의 두뇌 속에서 변형생성문법 이론이 기술하는 것과 비슷한 형태의 뇌과학적 능력(competence)으로 내장되어 있다. 하지만 언어는 우리의 정신 혹은 뇌에만 존재하지 않는다. 그것은 사회와 자아, 환경과 우리의 정신 혹은 마음, 외부적인 것과 내부적인 것, 선천적인 것과 후천적인 것, 그 중간 어딘가에 들어가 있으며 결코 고정된 부호로서가 아니라 오늘도 내일도 변해가는 becoming의 존재로 존재한다.

언어는 변하면서도 변하지 않는, 보편적이면서도 특수한 인간 존재의 ‘역설’(paradox) 그 자체다. 그것은 마치 스핑크스처럼 얼굴은 사람 모양을 하고 있지만 몸은 동물의 몸인, 비대칭적인 그러나 어딘지 모르게 균형을 이루고 있는, 그런 어떤 것이다.

생각하면 생각할수록 언어는 신비롭다. 꼭 양파 껍질 까는 것 같다. 평생을 공부해 왔지만 여전히 미스터리다.

'언어 사랑' 카테고리의 다른 글

| 신박한 우리말 신조어 '썸 타다' (0) | 2022.11.24 |

|---|---|

| 순우리말 '수나롭다'와 '사랑옵다' (0) | 2022.10.24 |

| 우리말의 뿌리를 찾아서 (2) | 2022.10.10 |

| 아름다운 우리말 함초롬히와 시나브로 (0) | 2022.10.06 |

| 우리말 동의어 '윤슬'과 '물비늘' (2) | 2022.10.01 |